QUE M’ACCOMPAGNENT KORAS ET BALAFONG

- PREMIERE STROPHE

- « Au détour du chemin la rivière, bleue par les prés frais de Septembre. Un paradis que garde des fièvres une enfant aux yeux clairs comme deux épées, paradis mon enfance africaine, qui gardait l’innocence de l’Europe. »

- Le fait de creuser un puits où bon lui semble

- Planter un arbre où bon lui semble

- Creuser une tombe pour enterrer un parent.

- « Quels mois alors ? Quelle année ? Je me rappelle sa douceur fuyante au crépuscule, Que mouraient au loin les hommes comme aujourd’hui, que fraîche était, comme un limon, l’ombre des tamariniers. »

- « Reposoirs opposés au bord de la plaine dure salée, de la grande voie étincelante des Esprits, enclos méridiens du côté des tombes ! » L’ombre fraîche comme un limon des tamariniers va lui rappeler une autre réalité : l’existence, le monde des esprits : le tamarinier est l’arbre élu où aiment se reposer les esprits, lorsque le soleil est au zénith, à cause justement de la fraîcheur de son ombre. Et qui parle d’esprits, parle de morts, de tombes. Ici il y a deux mondes des esprits :

- La plaine dure salée, ces tanns, grande voie étincelante des Esprits : l’étincellement est double : à midi les cristaux de sel brillent sous le soleil, mais il y a aussi le feu follet des Esprits

- L’enclos méridien, la clôture du cimetière.

- « Et toi Fontaine de Kam-Dyamé, quand à midi je buvais ton eau mystique au creux de mes mains, entouré de mes compagnons lisses et nus et parés des fleurs de la brousse ! »

- « La flûte du pâtre modulait la lenteur des troupeaux et quand sur son ombre elle se taisait, résonnait le tam-tam des tanns obsédés qui rythmait la théorie en fête des Morts. »

- « Des tirailleurs jetaient leurs chéchias dans le cercle avec des cris aphones, et dansaient en flammes hautes mes sœurs Téning-Ndyaré et Tyagoum-Ndyaré, plus claires maintenant que le cuivre d’outre-mer. »

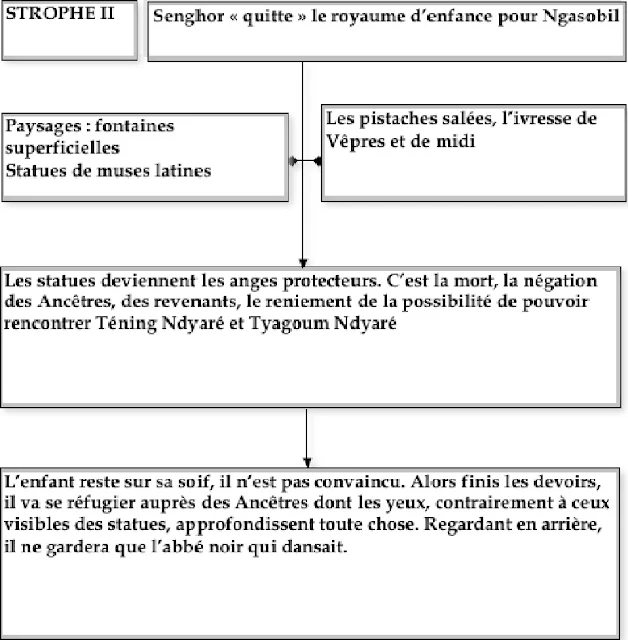

- DEUXIEME STROPHE

- Fontaines plus tard, à l’ombre étroite des Muses Latines que l’on proclamait mes anges protecteurs »

- « Puits de pierre, Ngasobil ! Vous n’apaisâtes pas mes soifs. Mais après les pistaches grillées et salées, après l’ivresse des Vêpres et de midi, je me réfugiais vers toi, Fontaine-des-Eléphants à la bonne eau balbutiante, vers vous, mes Anciens, aux yeux graves qui approfondissent toutes choses. »

- « Et me guidait par épines et signes Verdun oui Verdun, le chien qui gardait l’innocence de l’Europe. »

- La gentillesse, comme déjà avancée

- Son ouverture d’esprit : Verdun, après tout, appartient certainement aux maîtres de Ngasobil, aux prêtres catholiques qui, s’ils savaient où se rendait le jeune Sédar, lui auraient certainement infligé une punition. Donc le chien est réellement le symbole de l’avancement spirituel et intellectuel du moment où il « peut » appartenir aux prêtres, et, partant à l’église, et être complice du jeune sérère dans ses rendez-vous avec les Anciens. C’est cette Europe à la vision étroite, à la main dure, qui a le plus déçu le jeune Sédar.

- « De tes rires de tes jeux de tes chansons, de tes fables qu’effeuille ma mémoire, je ne garde que le curé noir dansant et sautant comme le Psalmiste devant l’Arche de Dieu comme l’Ancêtre à la tête bien jointe au rythme de nos mains : « Ndyaga-bâss ! Ndyaga-rîti ! »

- TROISIEME STROPHE

- De nom de famille à nom de famille : c’est une plaisanterie qui ne porte que sur le manger, chacun taxant l’autre de gourmandise. Si par malheur, après un repas l’un d’entre eux oublie son chapeau après avoir mangé, c’est une vraie scène digne du théâtre Daniel Sorano qui va se produire.

- D’ethnie à ethnie : C’est le lien qui lie le Sérère aux Hal Poulars et le Sérère au Diola : Ici le répertoire de plaisanteries est plus vaste : on se traite d’esclaves, de gourmandise, de voleurs, de stupidité, etc. Il y en a parfois qui craquent sous le poids des plaisanteries. Tant pis pour eux, surtout les toucouleurs, qui sont moins éveillés que les Sérères.

- De village à village, plaisanterie qui rejoint presque celle du deuxième point ci-dessus.

- De cousin à cousin par rapport à la lignée maternelle, avec une dominance des enfants de l’oncle maternel (frère de la mère) dont les enfants de la sœur sont les « esclaves ». Un garçon de l’oncle maternel, lors de son initiation fourbe ses anciens habits (qui appartenaient à son ancienne vie) au fils de la sœur de leur père. La plaisanterie, en plus de « l’esclavage » englobe de traiter l’autre « d’épouse » ou de « mari ». Si le garçon prend femme, la cousine peut de tout temps accuser la femme d’avoir enlevé son mari et vice-versa. Pour les cousins de lignée paternelle, le même lien entre frères et sœurs de même père et de même mère prévaut.

- La grand-mère ou le grand-père est un lien très important. Ils servent de lien dans la famille et donne un endroit pour les petits-enfants qui en font « un jouet ». A travers eux, les petits-enfants peuvent dire à leur parent quelque chose qui ne siérait pas en d’autres circonstances à cause de la stricte hiérarchie de la société sérère. Cette relation chevauche à peu près les mêmes critères que la relation de cousinage de lignée maternelle, sauf le côté « esclave ». Pour plus de détails, se référer au diagramme ci-dessous.

- Sa mère l’appelle Toubab : Ayant été à l’école des Blancs, Sédar est perçu désormais comme un « blanc ». C’est qu’il communie avec cette culture, communion qu’entretiennent jusqu’à présent les plus éminents intellectuels d’Afrique d'où, entre nègres le terme de « Kii tubaab la ».

- Soukeyna et Isabelle sont perçues et présentées comme deux cousines, chacune étant propre à devenir la « femme » de Sédar. La mère, comme l’ayant appelé dans un recoin de quelque case, l’invite au choix ultime.

- « Elle m’a dit Seigneur ! Choisir ! Et délicieusement écartelé entre ces deux mains amies – Un baiser de toi Soukeyna ! – ces deux mondes antagonistes quand douloureusement – ah ! Je ne sais plus qui est ma sœur et qui est ma sœur de lait de celles qui bercèrent mes nuits de leur tendresse rêvée, de leurs mains mêlées quand douloureusement – un baiser de toi Isabelle ! – entre ces mains que je voudrais unir dans ma main chaude de nouveau. »

- « Mais s’il faut choisir à l’heure de l’épreuve, j’ai choisi le verset des fleuves, des vents et des forêts, l’assonance des plaines et des rivières, choisi le rythme de sang de mon corps dépouillé, choisi la trémulation des balafons et l’accord des cordes et des cuivres qui semble faux, choisi le Swing, le swing oui le swing ! Et la lointaine trompette bouchée, comme une plainte de nébuleuse en dérive dans la nuit, comme l’appel de Jugement, trompette sur les charniers neigeux d’Europe. J’ai choisi mon peuple noir peinant, mon peuple paysan, toute la race paysanne par le monde »

- La nature : C’est aussi dire le naturel, le primitif, le naïf, si l’on veut : le verset des fleuves, des vents et des forêts, l’assonance des plaines et des rivières.

- La joie de vivre : C’est dire la culture, la trémulation de balafons et l’accord des cordes et des cuivres qui semble faux, le swing et la trompette bouchée.

- Les opprimés : Le peuple noir peinant, mon peuple paysan, toute la race paysanne par le monde.

- « Et tes frères se sont irrités contre toi, ils t’ont mis à bécher la terre. Pour être ta trompette ! »

- QUATRIEME STROPHE

- « Mes agneaux, vous ma prédilection avec ces yeux qui ne verront pas ma vieillesse, je ne fus pas toujours pasteur de têtes blondes sur la plaine aride de vos livres, pas toujours bon fonctionnaire, déférent envers ses supérieurs, bon collègue poli élégant – et les gants ? – souriant riant rarement »

- « Vieille France vieille Université, et tout le chapelet déroulé. Mon enfance, mes agneaux, est vieille comme le monde et je suis jeune comme l’aurore éternellement jeune du monde »

- « Les poétesses du sanctuaire m’ont nourri, les griots du Roi m’ont chanté la légende véridique de ma race aux sons des hautes kôras »

- CINQUIEME STROPHE

- « Quels mois ? Quelle année ? Koumba Ndoffène Diouf régnait à Diakhaw, superbe vassal et gouvernait l’Administrateur du Sine-Saloum. Le bruit de ses aïeux et les dyoung-dyoungs le précédait. »

- « Le pèlerin royal parcourait ses provinces, écoutant dans le bois la complainte murmurée. Et les oiseaux qui babillaient, et le soleil sur leurs plumes était prodigue, écoutant dans la conque éloquente parmi les tombes sages »

- « Il appelait mon père Tokoor ; ils échangeaient des énigmes que portaient des lévriers à grelots d’or. Pacifiques cousins, ils échangeaient des cadeaux sur les bords du Saloum, des peaux précieuses des barres de sel, de l’or du Bouré de l’or du Boundou et les hauts conseils comme les chevaux du fleuve. »

- Ils échangeaient des énigmes que portaient des lévriers à grelots

- Pacifiques cousins, ils échangeaient des cadeaux sur les bords du Saloum, des peaux précieuses, des barres de sel, de l’or du Bouré et du Boundou

- Parfois le monarque était l’hôte d’une nuit, avec des festivités à la mesure de son rang :

- « L’Homme pleurait au soir, et dans l’ombre violette se lamentaient les khalams »

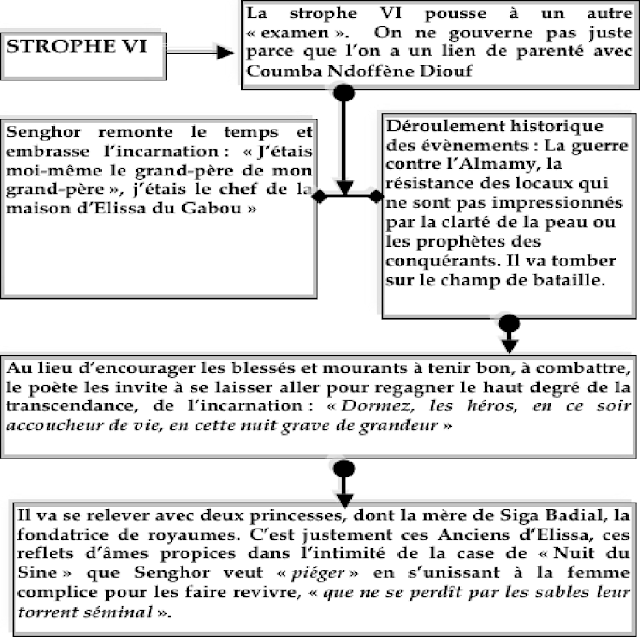

- SIXIEME STROPHE

- « J’étais moi-même le grand-père de mon grand-père. J’étais son âme et son ascendance, le chef de la maison d’Elissa du Gabou Droit dressé ; en face le Fouta-Djalon et l’Almamy du Fouta »

- « On nous tue, Almamy ! On ne nous déshonore pas. Ni ses montagnes ne purent nous dominer, ni ses cavaliers nous encercler ni sa peau claire nous séduire ni nous abâtardir ses prophètes »

- « Ma sève païenne est un vin vieux qui ne s’aigrit, pas le vin de palme d’un jour. »

- « Et seize ans de guerre ! Seize ans le battement des tabalas de guerre des tabalas de balles ! Seize ans les nuages de poudre ! Seize ans de tornade sans un beau jour un seul »

- « Et chante vers les fontaines la théorie des jeunes filles aux seins triomphants comme des tours dans le soleil. Seize ans le crépuscule ! Et les femmes autour des sources étendent des pagnes rouges. Seize ans autour du marigot d’Elissa, que fleurissent les lances bruissantes. »

- « On nous tue, Almamy ! Sur ce bûcher, j’ai jeté toutes mes richesses poudreuses : mes trésors d’ambre gris et de cauris, les captifs colonnes de ma maison, les épouses mères de mes fils, les objets du sanctuaire, les masques graves et les robes solennelles, mon parasol mon bâton de commandement, qui est de trois kintars d’ivoire et ma vieille peau. »

- « Dormez, les héros, en ce soir accoucheur de vie, en cette nuit grave de grandeur. »

- « Mais sauvée la Chantante, ma sève païenne qui monte et piaffe et qui danse, mes deux filles aux chevilles délicates, les princesses cerclées de lourds bracelets de peine comme des paysannes. Des paysans les escortes pour être leurs seigneurs et leurs sujets. Et parmi elles, la mère de Siga Badial, fondatrice de royaumes qui sera le sel des Sérères, qui seront le sel des peuples salés. »

- SEPTIEME STROPHE

- « Elé-yâye ! De nouveau je chante un noble sujet : que m’accompagnent kôras et balafong ! Princesse, pour toi ce chant d’or, plus haut que les abois des pédants ! Tu n’es pas plante parasite sur l’abondance rameuse de ton peuple. Ils mentent, tu n’es pas tyran, tu ne te nourris pas de sa graisse. » Ici le poète est à la recherche d’un modèle qu’il trouve chez Siga Badial, la fondatrice de royaumes.

- « Tu es l’organe riche de réserves, les greniers qui craquent pour les jours d’épreuves – Ils nourrissent fourmis et colombes oisives. »

- « Voilà, tu es, pour écarter au loin l’ennemi, debout, le tata, je ne dis pas le silo, mais le chef qui organise la force qui forge le bras ; mais la tête tata qui reçoit coups et boulets. Et ton peuple s’honore en toi. Louange à ton peuple en toi ! Princesse de quatre coudées au visage d’ombre autour de ta bouche de lumière comme le soleil sur la plage de galets noirs. Tu es ton peuple. La terre sombre de ta peau et féconde, généreusement il l’arrose de la tornade séminale. Tu es son épouse, tu as reçu le sang sérère et le tribut de sang peul.»

- « O sangs mêlés dans mes veines, seulement le battement nu des mains ! Que j’entende le chœur des voix vermeilles des sang-mêlé ! Que j’entende le chant de l’Afrique future ! »

- HUITIEME STROPHE

- « Ah ! me soutient l’espoir qu’un jour je coure devant toi, Princesse, porteur de ta récade à l’assemblée des peuples. C’est un cortège plus de grandeur que celui même de l’Empereur Gongo-Moussa en marche vers l’Orient étincelant. »

- « O désert sans ombre désert, terre austère terre de pureté, de toutes les petitesses, lave moi de toutes mes contagions de civilisé. Que me lave la face ta lumière qui n’est point subtile, que ta violence sèche me baigne dans une tornade de sable et tel le blanc méhari de race, que mes lèvres de neuf jours en neuf jours soient chastes de toute eau terrestre, et silencieuses. Je marcherai par la terre nord orientale, par l’Egypte des temples et des pyramides. Mais je vous laisse Pharaon qui m’a assis à sa droite et mon arrière-grand-père aux oreilles rouges. Vos savants sauront prouver qu’ils étaient hyperboréens ainsi que toutes mes grandeurs ensevelies. »

- « Cette colonne solennelle, ce ne sont plus quatre mille esclaves portant chacun cinq mikhtals d’or. Ce sont sept mille nègres nouveaux, sept mille soldats sept mille paysans humbles et fiers qui portent les richesses de ma race sur leurs épaules musicales. Ses richesses authentiques. Non plus l’or ni l’ambre ni l’ivoire, mais les produits d’authentiques paysans et de travailleurs à vingt centimes l’heure. Mais toutes les ruines pendant la traite européenne des nègres mais toutes les larmes par les trois continents, toutes les sueurs noires qui engraissèrent les champs de canne et de coton, mais toutes les hymnes chantés, toutes les mélopées déchirées par la trompette bouchée toutes les joies dansées oh ! Toute l’exultation criée. Ce sont sept mille nègres nouveaux, sept mille soldats sept mille paysans humbles et fiers qui portent les richesses de ma race sur leurs épaules d’amphore, la force la Noblesse la Candeur. »

- Les hommes dans leurs disparités et la somme de leurs expériences, de leurs qualités.

- Les produits de la terre, les produits authentiques, pas de l’ivoire, de l’or et de l’ambre, mais les produits des paysans et des travailleurs à vingt centimes l’heure.

- Et comme d’une femme, l’abandonnement ravi à la grande force cosmique, a l’Amour qui meut les mondes chantants. »

- NEUVIEME STROPHE

- « Dans l’espoir de ce jour – voici que la Somme et la Seine et le Rhin et les sauvages fleuves slaves sont rouges sous l’épée de l’Archange. Et mon cœur va défaillant à l’odeur vineuse du sang, mais j’ai des consignes et le devoir de tenir. Qu’au moins me console, chaque soir, l’humeur voyageuse de mon double. »

- « Tokô’ Waly, mon oncle, te souviens-tu des nuits de jadis quand s’appesantissait ma tête sur ton dos de patience ? Ou que me tenant par la main, ta main me guidait par ténèbres et signes ? »

- « Les champs sont fleurs de vers luisants ; les étoiles se posent sur les herbes sur les arbres. C’est le silence alentour. Seules bourdonnent les parfums de brousse, ruches d’abeilles rousses qui dominent la vibration grêle des grillons et tam-tam voilé, la respiration au loin de la Nuit »

- « Et tu m’expliques les signes que disent les Ancêtres dans la sérénité marine des constellations. Le Taureau, le Scorpion le Léopard, l’Eléphant les Poissons familiers et la pompe lactée des Esprits par le tann céleste qui ne finit point. »

- « Mais voici l’intelligence de la déesse Lune et que tombent les voiles des ténèbres. Nuit d’Afrique ma nuit noire, mystique et claire noire et brillante, tu reposes accordée à la terre, tu es la Terre et les collines harmonieuses. O Beauté classique qui n’est point angle, mais ligne élastique, élégante, élancée ! O visage classique ! Depuis le front bombé sous la forêt de senteurs et les yeux larges obliques jusqu’à la baie gracieuse du menton et l’élan fougueux des collines jumelles ! O courbes de douceur visage mélodique ! O ma Lionne ma Beauté noire, ma Nuit noire, ma Noire ma Nue ! »

- « Ah ! Que de fois n’as-tu fait battre mon cœur comme le léopard indompté dans sa cage étroite. Nuit qui me délivres des raisons des salons des sophismes des pirouettes des prétextes, des haines calculées des carnages humanisés. »

- « Nuit qui fonds toutes mes contradictions, toutes contradictions dans l’unité première de ta négritude. »

- « Reçois l’enfant toujours enfant, que douze ans d’errances n’ont pas vieilli. »

- « Je ne ramène d’Europe que cette enfant amie, la clarté de ses yeux parmi les brumes bretonnes. »

NOTEZ BIEN : Pour qui veut vraiment comprendre Senghor avec une sincérité subjective, voilà le poème qui devrait servir de guide. C'est un très long poème qui présente chronologiquement sa vie, des tanns de Joal et de djilôr à la responsabilité étatique : toutes les étapes ayant préparé l'homme se trouvent dans ce poème. C'est à cause de cela que, pour plus de clarté, nous allons commencer par présenter le poème sous forme de diagramme strophe par strophe avant l'explication du texte pour mieux en dégager la chronologie. A vous de juger sa force prémonitoire !

Soyons plus explicite : Le jeune Senghor a grandi dans un monde sérère culturellement très conservateur et par conséquent, très bien ancré dans sa culture. Ajoutons à cela l'époque : au temps où Senghor était jeune, la culture sérère était plus florissante qu'aujourd'hui a telle enseigne que, culutrellement parlant, une semaine de culture vécue est l'équivalent de deux à trois ans ou plus par rapport aux jeunes sérères actuels : Les ndut, littéralement nids d'initiation duraient un mois; il y avait tap et paxir foofi ou lavage de linge et s'entreverser de l'eau à la fin de l'initiation pour la nouvelle mariée, etc. Tout cela a disparu : les nids d'initiation commence le dimanche et se termine le lundi, les jeunes actuellement se sentent trop civilisés pour s'entre-verser de l'eau, etc.

Il faut aussi ajouter à cela le fait que le culte des Ancêtres était plus assidus et l'environnement favorisaient certaines présences comme des gens déjà décédés qu'il verra danser le long des tanns et auxquels il voudra s'associer lorsque sera venue son heure, accompagné de sa bergère:

Seigneur de la lumière et des ténèbres

Toi seigneur du Cosmos, fais que repose sous Joal-l'Ombrageuse

Que je renaisse au Royaume d'enfance bruissant de rêves

Que je sois le berger de ma bergère par les tanns de Dyilôr où fleurissent les Morts

Que j'éclate en applaudissements quand entrent dans le cercle Téning-Ndyaré et Tyagoum-Ndiaré

Que je danse comme l'Athlète au tamtam des Morts de l'année.

C'est aussi pour cette même raison qu'il dira à Ngom, Champion de Thiané : « Je t’écris dans la solitude de ma résidence surveillée – et chère – de ma peau noire. Heureux amis, qui ignorez les murs de glace et les appartements trop clairs qui stérilisent toute graine sur les masques d’ancêtres et les souvenirs mêmes de l’amour. »

Le poète, déjà au cœur de l’Europe, va faire un pèlerinage de la mémoire, redescendre vers son royaume d’enfance, mais pas à n’importe quelle époque : il lui faut replonger dans les méandres de l’enfance, sous les vagues de l’innocence. Le choix est kaléidoscopique, au cœur de septembre avec la verdure alentour, la rivière gavée d’eau de pluie et les prés frais : c’est un paradis étale, clair comme les yeux d’une enfant qui vient de sortir de la fièvre, ce paradis, c’est bien son enfance africaine, son enfance qui est le seul coffre où il peut encore découvrir une innocence de l’Europe.

Mais pourquoi « garder l’innocence de l’Europe ? » Ce trait revient souvent et n’est compréhensible que si on regarde profondément dans la conception de Senghor.

Par nature, - est-ce trop généraliser ? -, l’Afrique n’est pas hostile à l’étranger. Un étranger c’est quelqu’un qu’il faut recevoir avec beaucoup d’égards, de courtoisie. Il faut être hospitalier. C'est une qualité prisée dans écritures saintes, comme l'accueil de Rachel lorsque Abraham avait envoyé chercher une épouse pour son fils, même chose pour Lot devant les envoyé de Dieu venu s'enquérir du degré de perdition de Sodome et Gomorrhe. Chez les sérères il y a d’ailleurs, entre autres, trois lois qui régissent ce que l’on ne peut refuser à l’étranger qui arrive dans un village, et ces trois éléments peuvent aider à comprendre l’attitude sérère envers l’étranger :

La déception du jeune Senghor en prenant contact avec les Européens est certes égale à l’égard, l’admiration, qu’il avait secrètement développée envers eux. Il le dit par la bouche de Chaka : « Je n’ai pas haï les Roses-d’oreilles. Nous les avons reçus comme des messagers des dieux, avec des paroles plaisantes et des boissons exquises ».

Ce sentiment, il ne l’a pas toutefois perdu : il le garde quelque part dans un recoin de sa jeunesse, comme un trésor dans un coffre et, dans les moments difficiles, il peut toujours revenir vers ce coffre et trouver ainsi quelques miettes de cette innocence qui lui permettent de pardonner à la Personne Première. Mais cette époque est bien lointaine :

Au lendemain de la Première guerre mondiale, le jeune Senghor a justement huit ans, et 12 quand elle touchera à sa fin. L’on ne mesure pas souvent l’impact de ses deux évènements en pensant aux enfants africains : après tout, la Guerre c’était sur le continent européen ! Non, elle était une guerre « mondiale ». et le jeune Senghor avait été marqué d’une façon ou d’une autre, par cette guerre : « Je me rappelle sa douceur fuyante au crépuscule… » C’est la douceur du paradis, son enfance africaine. Pendant le crépuscule, normalement tout s’assoupit, la fraîcheur se fait plus sentir. Mais ici, Senghor sentait que le paradis était à son crépuscule, qu’il fuyait, se défaisait lentement : « [Je me rappelle] … que mouraient au loin les hommes (Première guerre Mondiale) comme aujourd’hui (nous sommes en 1939, temps de la deuxième guerre mondiale), que fraîche était comme un limon, l’ombre des tamariniers. »

La fontaine de Kam-Dyamé, en sérère Gamb Diamé, c'est-à-dire le puits de Diamé, est en réalité un ancien puits dont l’évasement maintient encore de l’eau, aux abords de Djilor. C’est vers des endroits pareils que l’on mène les bêtes pour les faire boire pendant la journée, places qu’aiment aussi les esprits, lorsque le soleil est trop chaud pour que des humains viennent s’y aventurer.

Le jeune Sédar s’y abreuvait aux creux de ses mains son eau mystique, entouré de ses compagnons lisses et nus et parés des fleurs de la brousse. C’est à ces rencontres qu’il fait référence en disant dans « Comme les lamantins vont boire à la source » : « J’ai vécu jadis, avec les bergers et paysans. Mon père me battait, souvent, le soir, me reprochant mes vagabondages et il finit, pour me punir et me « dresser », par m’envoyer à l’Ecole des Blancs, au grand désespoir de ma mère, qui vitupérait qu’à sept ans, c’était trop tôt. J’ai donc vécu en ce royaume, vu de mes yeux, de mes oreilles entendu les êtres fabuleux par-delà les choses : les Kouss dans les tamariniers, les Crocodiles, gardiens des fontaines, les Lamantins, qui chantaient dans la rivière, les Morts du village et les Ancêtres, qui me parlaient, m’initiant aux vérités alternées de la nuit et du midi. Il m’a donc suffi de nommer les choses, les éléments de mon univers enfantin pour prophétiser la Cité de demain, qui renaîtra des cendres de l’ancienne, ce qui est la mission du Poète ».

« Les vérités alternées de la nuit et du midi ». Le troupeau qui redescend vers les hameaux et accompagnant sa marche lasse, la flûte du pâtre qui ne doit pas aller jusqu’à la nuit. Lorsque l’ombre n’existe plus, la flûte cesse et voilà que se lève un autre monde : celui des esprits habillé de feu follet, muni de rythmes lancinant le long des tanns obsédés et les Morts déjà morts ou les morts-qui-doivent-partir, se préparent pour la danse nocturne

Les tirailleurs morts pendant la guerre sont-là, comme sont présentes les sœurs jumelles du poète reparties à bas âge – pour Sangamar ? Parmi les milliers des feux follets, elles vont à leur tour s’élancer dans le cercle, légère comme une haute flamme, ces sœurs Téning et Tyagoum, filles de Ndiaré, qui sont plus claires maintenant que le cuivre d’outre-mer.

Senghor vient de nous donner, à la strophe précédente, la richesse de son terroir, surtout en matière de croyance. Il nous a dressé un tableau de l’alternance des mondes, le périple de la transcendance où les vivants communiquent avec les morts, les morts communiquent avec les morts, bref, un monde qui n’est possible que dans une vision cyclique de l’Univers, un bracelet, une bague à partir de laquelle, une fois l’œuvre finie, on ne peut plus déterminer le commencement et la fin, comme l’énigme qui demande : « Qui est apparu le premier ? L’œuf ou la poule ? » Le Sérère, il faut le dire en passant, est monothéiste : Roog, le Dieu suprême est unique et au-dessus de tout, comme Yahvé. Les Anciens, Ancêtres, Esprits, dont Senghor parle à travers ces poèmes ont en réalité la même fonction que les anges dans la hiérarchie chrétienne.

Je me rappelle tout jeune, que nous nous rendions à la prière du soir à l’église catholique de notre village. Nos parents nous donnaient des amulettes pour notre protection contre toute une gamme de choses néfastes, dont les esprits. Sur le chemin, de nuit, tout était possible. Alors il fallait mettre ces gris-gris. Mais de l’autre côté, on nous disait que l’entrée de l’église pouvait les détruire. Alors nous trouvâmes un compromis : porter les gris sur le chemin puis, les enlever et les cacher quelque part avant d’entrer à l’église. Après la prière, nous faisions comme si nous allions satisfaire un besoin naturel et allions, chacun de son côté, reprendre les gris-gris pour regagner la protection sur le chemin de retour. Assimiler sans être assimilé ?

C’est en réalité ce que fera Senghor, en quelque sorte, dans la strophe suivante, en rejoignant la Fontaine-des-Eléphants.

Venu à Ngasobil, en sérère Puits-de-pierre, déjà émerveillé par l’entretien avec les Ancêtres et les Kouss (cf. point D., Comme les lamantins vont boire à la source), l’enfant n’est certainement pas, côté spirituel, impressionné par ces statues, ces muses latines « à l’ombre étroite », en comparaison avec celle des tamariniers, des baobabs séculaires qui sont l’abri des Esprits.

Elles n’ont pas apaisé sa soif spirituelle : elles ne parlent pas avec lui, ont d’habitude les yeux fermés, ce qui, pour l’artiste européen peut traduire la méditation, le mystère, le recueillement, mais contrairement pas pour le jeune Sédar, raison pour laquelle il dira plus loin, en parlant des Anciens : « …Vers vous, mes Anciens, aux yeux graves qui appondissent toutes choses. »

Le jeune Sédar a un compagnon : un chien du nom si énigmatique de Verdun, Verdun qui, durant la Seconde Guerre Mondiale verra s’amasser des tombes à l’infini. Senghor juxtapose le nom de ce chien, sa gentillesse, sa compréhension et des signes donnés auxquels il se réfère comme avec le regret de ne pas les avoir su interpréter (futur Verdun des tombes infinies).

L’innocence, encore une fois de l’Europe, cette innocence en lambeaux dans la mémoire, le cœur de l’enfant est, à travers ses poèmes, gardée par-ci par-là par de petites choses, de petites secousses, comme un écho dans la fin de sa course. Ici, c’est le chien, dans son innocence, qui préserve cet écho.

Pourquoi justement le chien ? Un sentiment personnel veut que l’on aille chercher à travers deux points :

Ceci n’est pas « aller chercher trop loin », si l’on se réfère aux passages de la strophe IV de Prière de Paix, dans « Hosties Noires » : « …Je vous salue d’un cœur catholique. Ah ! Je sais bien que plus d’un de Tes messagers a traqué mes prêtres comme gibier et fait un grand carnage d’images pieuses. Et pourtant on n’aurait pu s’arranger, car elles furent, ces images, de la terre à Ton ciel l’échelle de Jacob, la lampe au beurre clair qui permet d’attendre l’aube, les étoiles qui préfigurent le soleil. Je sais que nombre de Tes missionnaires ont béni les armes de la violence et pactisé avec l’or des banquiers. Mais il faut qu’il y ait des traîtres et des imbéciles. »

En lisant Senghor, il est mieux de garder à l’esprit qu’il y a un mince fil caché qui relie les poèmes. La pensée, si elle semble intermittente, n’est pas du tout cassée. Elle se profile, se maintient à travers ses poèmes. Ici le terme « catholique » est repris dans sa propre étymologie : l’universel, un cœur universel, qui sait accueillir chaque participant tel qu’il est, avec toutes ses particularités, ce qui fait exactement d’un cœur un « catholique », comme le sérère l’est par nature.

Des années plus tard, exactement entre octobre et décembre 1939 à Château-Gontier, Sédar fait le bilan et voit qu’il ne garde, qu’il ne veut préserver aucun souvenir, qu’il ne veut conserver comme référence de Ngasobil que « le curé noir dansant et sautant comme le Psalmiste devant l’arche de Dieu ». Et si ce souvenir persiste, c’est que la danse de ce prêtre, à la manière de l’échelle de Jacob, reliait les deux cultures. Pour vous faciliter la lecture et la compréhension, nous allons reproduire le passage biblique relatif à cette échelle : « ... Jacob partit de Beer-Schéba, et s’en alla à Gharan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit ; car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l’Eternel se tenait au-dessus d’elle ; et il dit : Je suis l’Eternel, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre ; tu t’étendras à l’occident et à l’orient, au septentrion et au midi et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays ; car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie exécuté ce que je t’ai dit.

« ... Jacob s’éveilla de son sommeil, et il dit : Certainement, l’Eternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas ! Il eut peur et dit : que ce lieu est redoutable ! C’est ici la maison de Dieu, c’est ici la porte des cieux ! Et Jacob se leva de bon matin ; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l’huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel ; mais la ville s’appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, en disant : Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s’il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l’Eternel sera mon Dieu ; cette pierre que j’ai dressée pour monument sera la maison de Dieu ; et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras... »

A travers les actes de Jacob, Sédar retrouve la procédure religieuse de son terroir. Le curé qui danse lui rappelle David dansant devant l’Arche de l’Eternel qui lui rappelle le grand-père érigé sur le sommet patriarcal mais qui joint sa tête au chœur effréné des enfants : « Ndiaga Bass, Ndiaga Rîti » . C’est vrai, en fin de compte, qu’on «aurait pu s’arranger » !

Ici nous allons expliquer pour vous faire comprendre l’expression sœur et sœur de lait. La sœur de lait est celle à qui nous sommes liés maternellement, celle avec qui nous avons la même lignée maternelle. Il y a beaucoup de personnes qui demandent pourquoi les rois du Sine ont des noms de famille différents. La réponse est simple : c’est la descendance maternelle qui hérite du trône. Ainsi les enfants du roi n’hériteront jamais du trône, contrairement aux enfants de sa sœur. Le diagramme présente plusieurs niveaux, amenant cette particularité du cousinage à plaisanterie qui n’est pas toujours vue dans toute son envergure. Elle se situe :

Devant cet antagonisme, puisque les autres ne veulent pas « qu’on s’arrange », il faut bien se décider. Pour le faire, Senghor, conscient de la possibilité d’une polygamie culturelle, se voit le devoir de choisir, puisque les « autres » ne voit d’autre possibilité que la monogamie et si monogamie il faut, ce ne peut être que leur fille, leur foi, leur religion, leur vison.

Il va puiser dans son patrimoine culturel et met en scène sa mère. La vision à sens unique actuelle prônée par une tendance féministe qui veut qu’en Afrique ce soit seulement pour la fille que l’on choisit un mari est toute fausse. Le choix d’une femme était aussi imposé aux hommes.

La mère appelle le fils, lui présente deux « cousines » et lui demande « d’embrasser la plus belle » d’entre elles, c’est-à-dire de choisir sa fiancée, l’élue de son cœur.

« Entendez tambour qui bat !

Maman qui m’appelle.

Elle m’a dit toubab !

D’embrasser la plus belle. »

Ces quatre vers introduisant la strophe III sont d’une importance capitale, surtout pour ceux qui ont pu effleurer l’idée que Sédar aurait gardé quelque amour secrète dans son pays. Faisons ressortir quelques points :

Délicieusement écartelé – c’est l’esprit du poème devant le choix, à l’image des mains tendues : les deux fiancées invitent chacune vers son côté le Seigneur qui est à l’intersection d’une heure grave : Choisir ! Ce n’est pas facile, surtout pour celui qui ne sait plus qui est sœur et sœur de lait, distinction toute sérère qu’il veut souligner. C’est qu’en réalité le cousinage suit deux voies opposées pour les sérères.

Choisir n’est vraiment placé que si les deux objets sont d’égales valeurs. Deux mondes antagonistes, et le poète se perd : il ne sait plus qui est sa sœur de lignée paternelle (de sang) et qui est sa sœur de lignée maternelle (de lait). Ce point, s’il pouvait le déceler, aurait réellement aidé à choisir, car il ne pourrait jamais se marier avec sa sœur de lait. Il a grandi avec les deux bien-aimées, toutes les deux ont bercé ses nuits de leur tendresse rêvée, de leurs mains mêlées, mains qu’il voudrait tant unir dans sa main chaude, les assembler pour les posséder, ne pas choisir.

Une résignation pure et simple. Le poète reconnaît la force des choses : il faut choisir. Il choisit :

A travers ce choix, le poète fait aussi ressortir ce qu’il rejette : il préfère l’harmonie de la nature à travers les rivières, les plaines et les fleuves ; la trémulation des balafons et l’accord des cordes et des cuivres qui semble faux, le swing et la trompette bouchée au fruit ultime de l’esprit, à l’Europe des charniers enneigés.

Comme conséquence, il a été et reste incompris, les frères se sont irrités contre lui. Mais c’est qu’il s’est fixé un but et il sait par chemin y parvenir : ce but, c’est d’être la trompette, l’Annonciateur, l’ambassadeur du peuple noir.

Le choix fait, Sédar va aller faire ses adieux à ses élèves. Comme en classe, il leur parle, avec beaucoup de tendresse, pèse et justifie sa décision. Il n’a pas toujours été professeur, enseignant de petits européens, guide, berger à travers les livres. Loin, bien loin, dans son royaume d’enfance, il ‘a pas toujours été fonctionnaire, bon collègue.

Il reconnaît les mérite de la vieille France, de la vieille tradition de son université, mais tout cela est relativement jeune par rapport à lui : mon enfance est vieille comme le monde. Cette enfance n’est pas uniquement celle du poète, c’est aussi celle du continent, celle de son royaume d’enfance, qui a balbutié il y a déjà des millénaires. Et pourtant ! « … et je suis jeune comme l’aurore éternellement jeune du monde ». Ce point ne se rapporte pas uniquement au poète : c’est aussi la situation de l’Afrique : vieille comme la vieillesse, l’Afrique se trouve d’emblée être un jeune continent, parce que formé de jeunes nations qui toutes, pendant des décennies à venir, venir, vont apprendre à ramper, avec, la plupart du temps, hélas de profondes égratignures sanglantes.

Si Senghor détient ces vérités, s’il doit choisir le chemin qui se dresse devant lui, c’est qu’il a écouté les poétesses du sanctuaire qui l’ont nourri et les griots qui lui ont fait parvenir la légende véridique de sa race.

La décision prise, les adieux terminés, Sédar va maintenant se faire pèlerin dans le temps, à la recherche d’un modèle, mais surtout d’une qualification quant à ses origines.

Le Sénégal est un pays de castes, et dans les années 30, pour être l’Annonciateur, la trompette de son peuple, pour être porteur de la récade à l’assemblée des peuples, il fallait bien passer l’examen de la lignée, être noble. Ce n’était pas la période où une personne de basse caste pouvait prétendre à de hautes fonctions. Eût-il été de basse caste, il n’aurait certainement pas osé s’aventurer dans certains recoins, de son royaume d’enfance, pour ne pas dire sur l’intégralité de son royaume d’enfance, et l’eût-il risqué, plusieurs ne lui auraient pas donné leur voix durant sa campagne.

Depuis lors, le Sénégal s’est petit à petit démocratisé socialement. Avec l’avènement purement américain du show-biz, quelques Européens, nommément des journalistes, dans toute leur ignorance de la culture africaine en général, ferment les yeux et brandissent des définitions, par exemple sur le vrai rôle du griot dans nos sociétés. La société sénégalaise actuelle a tendance à fermer les yeux sur les castes.

Que cette société se démocratise quant aux castes, c’est bien : le danger réside, toutefois. Un reniement total de ces castes, fermer les yeux en disant que cela n’a jamais existé est une faute qui ne pardonnera pas toujours. Et ce sera un drame surtout pour les gens castés, car en reniant les règles selon lesquelles ils ont été élevés, ils ne se mettront pas en garde contre les « bassesses » que leur permettait leur condition de casté et qui dort, profondément, dans le subconscient, comme un vieux lion et qui par conséquence, peut rebondir à n’importe quel moment et à n’importe quel lieu. C

’est qu’une culture, une éducation de millier d’années ne peut s’effacer juste parce que l’on a fait les bancs de l’école et obtenu un diplôme. Elle régit une vision du monde, règle le sens de la responsabilité dans la société.

Nous ne disons pas qu’il faut maintenir les choses telles qu’elles étaient : nous disons qu’il ne faut pas que le griot nie être griot : s’il doit occuper certaines fonctions, il doit sérieusement veiller, contre lui-même, contre l’éducation séculaire qu’il a reçue et qui le maintenait, à plusieurs niveaux, dans une certaine prédisposition d’attitudes, de gestes, d’états d’âme.

Remonter le temps n’est pas fait dans le seul but de retrouver le lien avec Coumba Ndoffène Diouf, le roi du Sine. Le poète plonge dans sa personne, analyse sa manière d’être monarque : un roi qui parcourt ses provinces, qui écoute le peuple, tend l’oreille à la moindre, à la plus petite, à la complainte murmurée.

Il nous présente une prospérité : les oiseaux babillaient, et le soleil sur leurs plumes était prodigue : nuages, pluie, douceur. La multitude d’oiseaux effleurée est signe de fertilité. Un autre caractère auquel le poète tient beaucoup, est le contact maintenu par le monarque avec les tombes sages, les Arbres Noirs, les Pangols, les Ancêtres. C’est un signe de sagesse, d’humilité comme les bons rois d’Israël maintenaient le contact constant avec Yahvé

Voilà la qualification. Le grand Coumba Ndoffène Diouf, roi du Sine, appelait Diogoye son « oncle de lignée maternelle », Tokoor, la même appellation que Senghor avait envers Waly, cf. 9.B. Mais il ne s’agit pas d’un lien de parenté passif entre les deux hommes, mais un contact maintenu et soutenu par des échanges, des entrevues :

Senghor nous livre l’intimité, un autre visage d’une « Nuit du Sine » où son père ému a des larmes cachées, alors que dans l’ombre de la nuit se lamentent les khalams.

Etre parenté à Coumba Ndoffène Diouf ne prémunit personne à devenir forcément un bon roi. Senghor va chercher d’autres prérogatives, remonter encore plus loin, à la bataille du Gabou, contre les conquérants musulmans.

Lilian Kesteloot a vu juste, quand elle a avancé l’incarnation, mais l’esprit cartésien a repris le dessus, la poussant à tout remettre sur le compte du fantasme poétique. Nous allons profondément plonger dans cette strophe, qui est la sixième d’un poème hallucinant. : « J’étais moi-même le grand-père de mon grand-père, j’étais son âme et son ascendance, le chef de la maison d’Elissa du Gabou »

Voilà, la balle est partie : Senghor est rompu, bien rôdé dans la gouvernance, comme homme de récade. Droit dressé ! C’est lui, qui est dressé, éduqué dans la droiture, dans la noblesse, comme le Fouta-Djalon d’en face, comme il s’est dressé ainsi que le Fouta-Djalon d’en face, contre l’Almamy du Fouta dans la résistance.

Si l’on mesure le degré de « diome », de fierté qui accompagnait les guerres, celle-ci devait être assez terrible et à la mesure des répétitions du poète sur les tabalas de balles, la pluie des lances. Les conquérants musulmans étaient certes bien équipés, de Dieu à leur peau claire qui pouvait avoir le même effet qu’un tatouage de guerrier Sioux devant l’adversaire.

Cette conquête de l’Almamy portera à trois les tentatives d’islamiser directement ou indirectement les Sérères par la force. Les deux autres sont celle intervenue dans la vallée du Fleuve Sénégal et qui les forcera à migrer vers l’intérieur, puis celle de Maba Diakhou contre Coumba Ndoffène Diouf, le roi du Sine, dont Amadou Cissé Dia fera un très beau poème.

Comme plus tard Coumba Ndoffène devant Maba Diakhou, les résistants du Fouta vont, contre ce Dieu force par le ballet de peaux claires, la stratégie des montagnes, les cavaliers et les prophètes, vont apposer une « sève païenne bien fermentée » qui ne peut plus s’aigrir, qu’on ne peut plus « changer », convertir.

Et alors s’engage une guerre de seize ans, accompagnés des tambours de guerre. Mais « tabala », au Sénégal, est un tam-tam arabe spécialement utilisé pour accompagner les champs religieux, d’où l’idée que ces tam-tams « divins » accompagnaient certainement les conquérants musulmans dans les batailles.

A la fin des seize ans de poudre mortelle, voilà que les jeunes filles sortent librement, les seins triomphants comme des tours dans le soleil. Cette sortie, ces seins debout, c’est comme des étendards de la liberté, de la fin de la guerre. Et les femmes autour des sources étendent des pagnes rouges – femmes, sang, veuves. Cela aide à mesurer le carnage, le nombre de morts à la fin de ces seize ans, et le nombre de veuves et d’orphelins que cela aura engendrés.

Mais le poète va nous mettre au parfum d’un point essentiel quant à la fin de cette guerre : la reddition du chef. Mais il va se débarrasser de tout le symbole de son pouvoir, il ne va pas se rendre : « j’ai jeté toutes mes richesses poudreuses, mes trésors d’ambre gris, les captifs, colonnes de ma maison, les épouses mères de mes fils... » Mais, et surtout sa vieille peau.

« Vieille peau » est encore une expression qui fait d’une pierre deux coups : comme chef il a certainement un parchemin, une peau, mais ce n’est pas uniquement cette peau vieille qu’il va jeter : il s’agit aussi de se débarrasser de sa vieille enveloppe, de plonger plus loin que le plongeur. Dans « Ethiopique », Epîtres à la Princesse, strophe V, Senghor nous décrit ce voyage qui a la fausse apparence d’une étreinte amoureuse :

« Les tam-tams nous réveillent, Princesse, les tam-tams nous réveillent. Les tam-tams nous ouvrent l’aorte. Les tam-tams roulent, les tam-tams roulent, au gré du cœur. Mais les tam-tams galopent ho ! Les tam-tams galopent. Princesse, nos épaules roulent sous les vagues, nos épaules de feuilles tremblent sous le cyclone, nos lianes nagent dans l’onde, nos mains s’ouvrent nénuphars, et chantent les alizés dans nos doigts de filaos. Mais lumière sur nos visages plus beaux que masques d’or !... Princesse, nous serons les maîtres de la Mort. Retiens ce message Princesse, nous serons le Ciel et la Terre. »

Surprise ! Les compagnons de combats blessés et mourants d’habitude on encourage, exhorte de ne pas abandonner, de lutter, de tenir bon, de ne pas lâcher les compagnons d’armes. Mais le Poète exhorte, encourage les blessés, ces héros, à se laisser aller, vers ce merveilleux voyage de Lilanga, d’ouvrir les mains et de laisser chanter les alizés entres les doigts. Ce soir n’est pas un soir de mort, mais une porte qui s’ouvre sur une autre dimension, celle de la vie nouvelle, de la transcendance, de la réincarnation possible ; cette nuit n’est pas une nuit où il faut faiblir, se laisser abattre, mais une nuit de plongeon, avec toute la grandeur possible pour « refaire » les héros de demain.

Comme déjà avancé dans « Nuit du Sine », ce sont justement ces héros tombés sur le champ de bataille d’Elissa, ces héros morts durant ce soir accoucheur de vie, durant cette nuit grave de grandeur que le Poète veut réunir autour de la lampe au beurre clair. Ce sont ces héros qui n’ont pas voulu mourir, qui devaient juste se laisser « endormir » que ne se perdît par les sables leur torrent séminal ; le reflet d’âmes propices.

Sédar a tout abandonné sur le champ de bataille, jusqu’à sa « vieille peau ». Mais sa sève est sauvée, ainsi que deux princesses, dont la mère de Siga Badial, qui viendra fonder le royaume parmi les sérères, au milieu des paysans qui seront ses sujets et ses seigneurs, exactement les bases de la royauté dans le Sine.

Tu n’es pas parasite sur l’abondance rameuse, faible, presque inexistante de ton peuple.

Tu n’es pas tyran, tu ne te nourris pas de sa graisse

Au contraire, la princesse « est » la richesse de son peuple. Elle est organe riche de réserve, greniers qui sont pleins et capables de faire face aux famines malgré l’inconscience, l’insouciance, un certain manque de responsabilité du peuple

La princesse est tata, pas un silo, puisqu’en réalité sa terre est pauvre. C’est uniquement à travers l’organisation, à travers l’ordre et la méthode que le chef va organiser, forger le bras.

La tête tata qui reçoit coups et boulets : c’est à travers la force de sa pensée, de sa sagesse, qu’il va mener le peuple et le protéger.. Il est son peuple. C’est à son image, grâce à la prestance de sa personnalité, de son charisme que le peuple deviendra ce qu’il est maintenant : la seule richesse du Sénégal, ce qui l’a réellement mené de l’avant et fait son respect, c’est, à travers la personne de Senghor, la diplomatie qui lui fut reconnue à travers le monde.

Une realpolitik : la diversité des peuples, le métissage. C’est ainsi que Senghor, fuyant un régionalisme et un tribalisme à la manière des autres pays d’Afrique, ne s’est jamais prononcé, à part durant des émissions purement culturelles, en tant que sérère. Ses discours en wolof sont bien connus, pour ce qui est de sa langue maternelle, il l’a utilisée plutôt en bribes, comme les autres langues, et cela, en prenant par exemple un bain de foule, dans le contact de personne à personne.

La chronologie que nous avançons à travers ce poème, l’interprétation faite ne peut certainement pas être niée sur la base de cette avant-dernière strophe. Le poète a bien le dessein de courir devant sa princesse – l’Afrique, sa race ? – porteur du bâton de commandement à l’assemblée des peuples – Les nations unies ?

Et de reconnaître que le cortège et les personnes qu’il va représenter, sont incomparables en nombres à ceux de l’empereur Gongo-Moussa partant pour la Mecque avec sa cohorte d’esclaves.

Aller en pèlerinage à la Mecque, cette cohorte de Gongo-Moussa va servir de pont avec la notion de désert, et le désert apporte à l’esprit les prophètes qui, devant une grande décision, devant un souci d’importance capitale, se rendaient dans le désert, se mettaient au jeun et à la prière pour une communion avec Dieu.

Heureux celui-là, qui reconnaît ses petitesses, ses contagions de civilisé, tous les dangers qui, comme des embûches enfouies çà et là, jonchent le chemin qu’il projette de suivre, celui du pouvoir « Tenir entre des mains de mortel le destin d’un peuple » n’est pas une mince affaire, d’autant plus que le pouvoir est comme l’alcool : il monte à la tête. Et malheur aux têtes crapules qui s’y aventurent. Et de ces têtes-là, l’Afrique est malheureusement trop bien munie.

Contrairement à Gongo-Moussa, contrairement à tous les gouvernants et empereurs dont la fierté se comptait en esclaves, Léopold Sédar Senghor va apposer une nouvelle vision, un nouvel ordre. Cet ordre va se baser sur les richesses suivantes :

Par-dessus tout, Senghor prône la culture, la musique l’amour et l’unité des mondes. Si ces hommes aux épaules musicales ne sont pas à l’assemblée des peuples, qui apprendrait le rythme au monde défunt des machines et des canons, c’est-à-dire l’Europe et, dans sa conception géopolitique, l’Occident ? La guerre a profondément marqué Senghor. L’Europe, entendez l’Occident, en faisant aboutir la force de la pensée, de l’esprit, à la force destructrice de la bombe, l’a profondément déçu : « …Et nous voilà pris dans les rets, livrés à la barbarie des civilisés,. Exterminés comme des phacochères. Gloire aux tanks et gloire aux avions ! Nous avons cherché un appui, qui croulait comme le sable des dunes, des chefs, et ils étaient absents, des compagnons, ils ne nous reconnaissaient plus et nous ne reconnaissions plus la France ».

Dans « Luxembourg 1939 » : « …Ce Luxembourg où je ne retrouve plus ma jeunesse, les années fraîches comme des pelouses. Vaincus mes rêves désespérément mes camarades, se peut-il ? ». Justement cette jeunesse où il gardait des miettes de « l’innocence de l’Europe », des lambeaux de rêves qu’il maintient, pas seulement pour préserver le cordon ombilical avec elle, mais pour se maintenir, avoir une essence sur laquelle s’accrocher pour subsister, se préserver. Son humanité, sa pacifique vision du monde, va le pousser plus à fonder toute base sur la joie de vivre, sur les choses qui maintiennent la paix entre les hommes ; les choses qui, remontant du fin fond de l’âme, pertinentes à toutes les races et par conséquences vérités universelles, vont aussi aider les hommes à vivre pleinement dans l’union, l’amour.

C’est que pour lui, l’Afrique, qui n’a pas encore goûté à la pomme du jardin d’Eden de la technique, peut apporter son repas nutritionnel à l’assemblée des peuples, l’Afrique peut être le levain, faire recouvrir aux gens « trop civilisés » pour être sensibles, « trop techniques » pour être humains l’écho d’un humanisme perdu. C’est justement contre cette avancée de l’homme qu’il veut se préserver : « …Lave-moi de toutes mes contagions de civilisé ». C’est de cette participation, qui doit servir de décélération qu’il parlera plus tard dans « Camp 1940 » : « …Mais seuls ils ont gardé la candeur de leur rire, et seuls la liberté de leur âme de feu. Et le soir tombe, sanglot de sang qui libère la nuit. Ils veillent les grands enfants roses, leurs grands enfants blancs qui se tournent et se retournent dans leur sommeil, hanté des puces de souci et de poux de captivité. Les contes des veillées noires les bercent, les voix graves qui épousent les sentiers du silence. Et les berceuses doucement, berceuses sans tam-tam et sans battements de mains noires... Ils ne partiront pas. Ils ne déserteront les corvées ni leur devoir de joie. Qui fera les travaux de honte si ce n’est ceux qui sont nobles ? Qui donc dansera le dimanche aux sons du tam-tam des gamelles ? Et ne sont-ils pas libres de la liberté du destins ?»

Contre toutes les horreurs vécues, pour panser les espoirs perdus, Senghor veut que l’Afrique soit présente à « la renaissance du monde ». Comme le levain est nécessaire à la farine blanche, ainsi l’Afrique est nécessaire au monde blanc. Si elle était absente, si elle n’était pas là pour faire voir aux européens qui ont des yeux qu’une autre forme de vie est possible, qui, alors « apprendrait la vie, le rythme au monde défunt des machines et des canons ? Qui pousserait le cri de joie, de consolation pour réveiller morts et orphelins, qui leur rendre la joie de vivre quand viendra l’aube de ce nouvel ordre mondial ? Qui rendrait la mémoire de vie à l’homme aux espoirs éventrés ?

Retourné dans le désert pour la purification de ses petitesses et ses contagions de civilisé et pour méditer sur la voie royale, Senghor reconsidère profondément là où la direction d’un homme, d’un responsable, d’un politique a mené l’Occident, le monde. Et ce qu’il voit n’est pas encourageant : le sang qui a couvert la Somme dont la bataille restera éternellement dans la mémoire, comme celle de Verdun et du débarquement de Normandie. Il voit la Seine et le Rhin et les sauvages fleuves slaves couverts de sang.

Le cœur du poète va défaillant. Cette défaillance est double, encore une fois : la vraie défaillance devant ce chant de bataille, mais aussi le doute qui aboie et demande si, toute considération faite, il a le droit de s’engager sur cette « voie royale ». Il le faut bien, comme le soldat qui doit avancer, malgré le fait qu’il se sent faiblir devant les dépouilles de ses camarades, de ses frères d’armes. Il a des consignes et le devoir de tenir. Là où une goutte de liqueur serait nécessaire pour pouvoir tenir en rehaussant volonté et courage, Senghor va se réfugier vers son double, l’Esprit de son oncle Waly qui est toute sagesse.

Tokô’ Waly, mon oncle : ( Tokô' est le vocatif de Tokoor ) le ton ne pouvait se faire plus petit, plus humble. A peine si l’on n’entrevoit pas Sédar se blottir contre le flanc de son oncle maternel, frère de sa mère. Il a besoin de protection, qu’il le guide comme jadis par les nuits sinoises, à travers les ténèbres et contre des pièges invisibles, les signes qui sont certainement la présence des esprits maléfiques dont se couvre la nuit africaine. Il veut sentir cette main qui tient sa main, le guide sur ce chemin, qui est « un chemin de nuit » et le long duquel il aura besoin de son double à l’humeur voyageuse.

Le poète nous drape dans la splendeur de la nuit africaine, de la nuit sinoise. Du ciel à la terre, elle est là, comme une coulée de lait sur les champs, avec leurs fleurs et leurs chenilles, ses étoiles qui posent leurs lumières sur les herbes et sur les arbres. Il y a aussi la vie nocturne de la forêt dans son parfum, le bruit d’insectes et cette respiration voilée de la nuit comme le tam-tam ambigu des Esprits, ce même tam-tam de la strophe I de ce poème, qui résonnait par les tanns obsédés et rythmait la théorie en fête des Morts, lorsque la flûte du pâtre modulant la lenteur des troupeaux se taisait sur son ombre.

Le silence de cette nuit, ce silence alentour et cette beauté sont sournois. Le poète le sait, Tokô’ Waly le sait, surtout lui qui peut écouter, entendre l’inaudible, lui qui, surtout maintenant qu’il est à un autre degré, ainsi qu’un devin et mieux qu’un saltiki sait interpréter le signe des temps venants. Tokô Waly est ici plus un astrologue qu’un astronome :

Le ballet de constellations, à la manière du « calme qui fait appel à la présence solennelle des esprits » est une vision transcendentaliste dans la courbe du temps et de l’espace, vision cyclique du monde, cette même impression qui fit écrire à Gide, dans « Une saison au Congo » que « la foi n’est possible que sur la terre où les hommes deviennent dieu et dieu homme ». Ce ciel qui se brode à la terre, ce mariage entre richesses célestes et richesses terrestres est le centre de l’existence, horizon du croisement des forces cosmiques, point où nul ne sait où commence la terre et où finit le ciel.

Ce croisement réveille ce dilemme propre a Senghor : « je mélange toujours la mort et la vie, un pont de douceur les relie ». L’engagement sur la « voie » qui se profile, c’est l’engagement sur le chemin qui traverse la nuit africaine avec l’étalage des beautés alentour :

Voilà cette belle Fille, cette princesse qui reprend les formes les plus gracieuses, jusqu’à la pesanteur des seins, les collines jumelles ! Senghor se laisse bercer dans les bras de sa nuit noire, de sa nue, et s’adonne sans retour.

La nuit, qui unit obscurité et clarté, la nuit qui unit vie et silence, la vie qui unit morts et vivants, qui confond terre et ciel est une délivrance. Rappelons-nous : Si le Poète s’est retiré dans le désert, à la strophe VIII, c’était justement pour se débarrasser de ses contagions de civilisé. Sur la voie qui se dresse devant, les raisons, les salons, les sophismes, les pirouettes ou trahisons, les prétextes, les haines calculées, les carnages humanisés sont autant de choses possibles, autant de choses suspendues comme un gaz échappé depuis longtemps et rodant et qui n’attend que le moindre craquement d’allumette pour mettre à feu toute la demeure. La nuit est là pour l’aider à combattre ses contradictions, pour le laver de toutes ses petitesses et le restituer à ses valeurs primordiales, à ses valeurs primaires :

Après ce pèlerinage dans la nuit, assuré de la protection de Tokô’ Waly et surtout délivré des contradictions dans l’unité première de la négritude, sûr de ne plus porter ses contagions, ses fautes de civilisé, Sédar peut s’adonner à la nuit et, partant à l’Afrique pour ce long voyage de noces :

Comme présage à « Retour de l’enfant prodigue », mais puisque libre de toute contagion de civilisé, de toute petitesse, excepté sa candeur d’enfant, il revient intact, point vieilli, point souillé, point corrompu. C’est un nouveau départ, un recommencement intégral qu’il compte entamer. Il n’a rien hérité, rien pris pour le chemin de retour sauf, il le dit bien :

Une femme, Colette – enfant amie dont les yeux sont innocence, enfant d’Europe dont, certainement la fiancée aux courbes de douceur, visage mélodique ne sera pas jalouse.